水井 - 钻井方案,操作原理和最佳装置的选择(70张)

为了改善任何国家的经济,水是必不可少的。它是建筑工作、景观美化和个人需求所必需的。

但是,如果地块上没有集中供水系统怎么办?结果将是一个自主组织的装置——一口井或一口井。两者的区别在于含水层的深度、使用寿命和成本。首选方案是安装水井。

井的类型

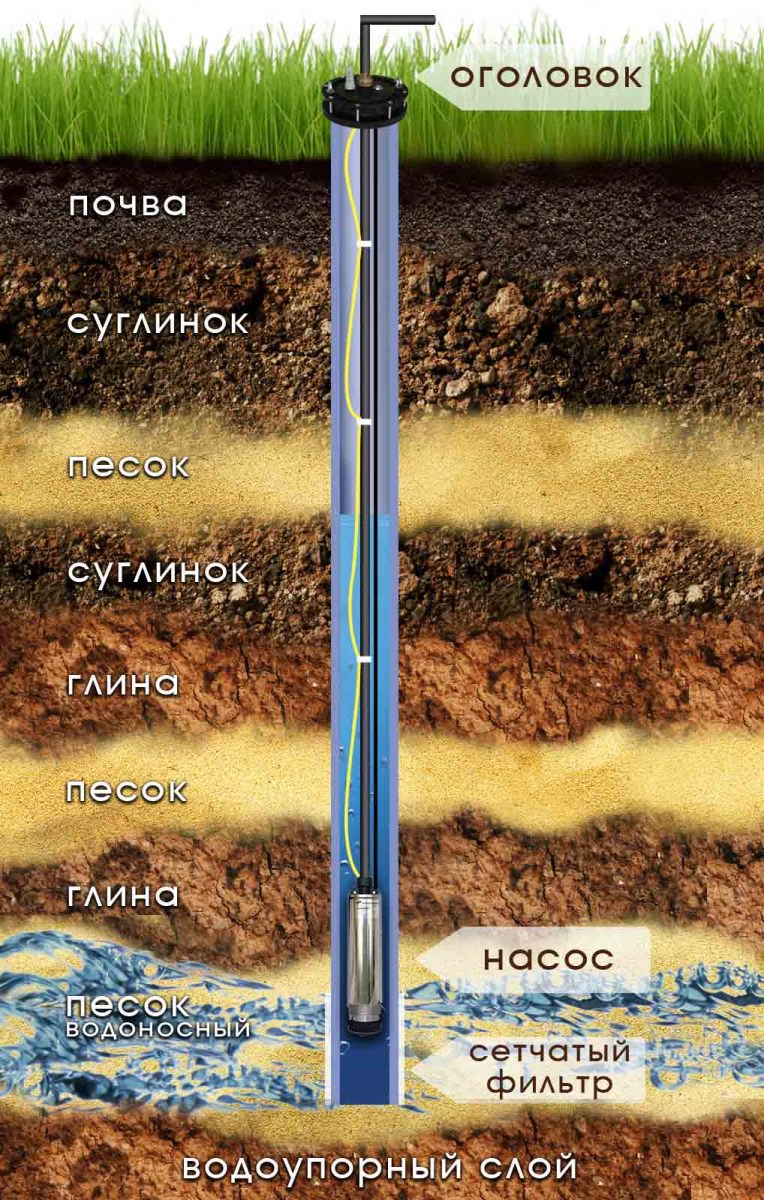

钻孔是一种圆柱形的特殊结构(挖掘或地球内部的空腔),其长度明显大于直径。

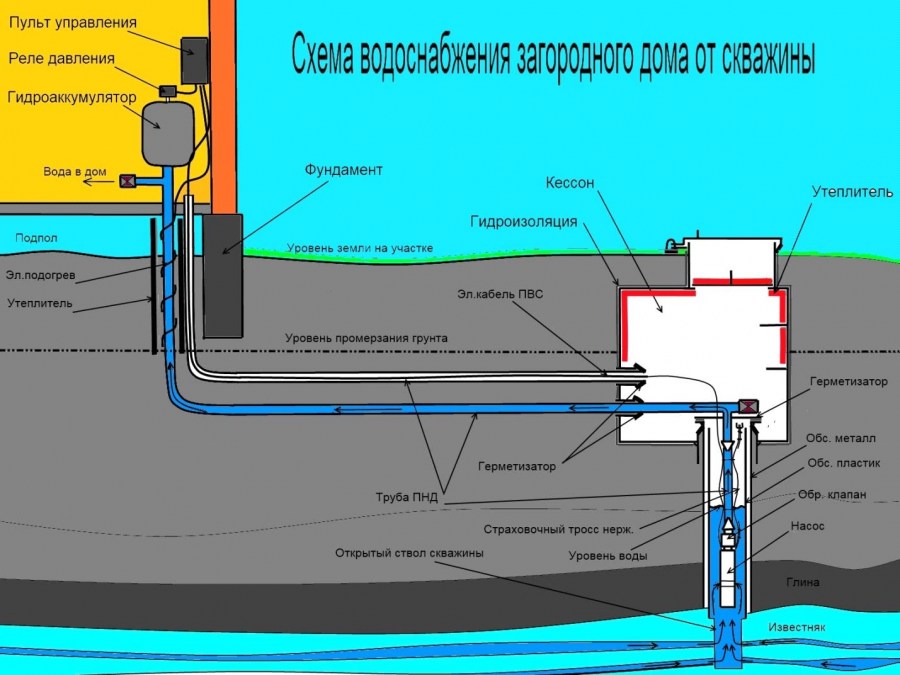

设备按深度和穿透方法划分。井的深度取决于含水层的位置和所需的流体质量。根据地形,含水层以不同的方式位于地壳中。

如果景观是平坦的,那么很有可能在整个周边发现水。在有丘陵的情况下,建议在低地进行钻孔。结构的分类包含几个变体。

阿比西尼亚井

由英国工程师诺顿在 19 世纪实施。最大深度达到10-15 m。该设计由一组直径最大为 60 毫米的管道组成,这些管道通过螺纹连接连接在一起。最后一个链接的末尾是“针式过滤器”。

这是一个具有多种功能的尖头:安装井时它会撞击地面,并清除水中的大部分和污染颗粒。阿比西尼亚管的安装包括用三脚架抬起管道并将其推入地下。

优点包括紧凑的尺寸、放置在任何自由区的能力、易于维护和低财务成本。

液体以经典方式强制上升 - 使用手动泵。阿比西尼亚锤坑的照片如下所示。

好在沙滩上

施工从15加深到40m。树干由截面为 100-180 毫米的管道形成。在其末端是一个不锈钢过滤器元件,焊接在钻柱的第一个链节上。产品连续使用的平均寿命为 15 年。

当淤积,污染井,它被清洗。如果该过程没有达到预期的结果,则需要在前一个树干附近钻一个新的树干。

在积极方面,与自流井相比,人们可以区分民主价格,溶解铁含量较低。

自流井(在石灰岩上)

从结构上看,它看起来像沙上的一口井。主要区别在于管道下部没有过滤网和源的深度。这些结构的水来自位于石灰岩厚度的含水层。由于它原来是纯净的,具有少量矿化。

优点:

- 表现。它能够为消费者提供 1-3 立方米/小时的液体。

- 持续供水。失水量不受泵运行时间的影响。在五分钟或两小时模式下,流速是相同的。

- 细菌纯度。自流层实际上不受土壤上层污水的污染。

- 预期寿命长。单管开井20-30年,用2管(铁里插塑料),可工作50年。

只有一个显着的缺点是价格高。

不同类型井的钻井技术

自钻自流井取水是一个费力且复杂的过程。最好求助于专门机构的服务。阿比西尼亚和交钥匙沙坑是完全不同的事情。

最受欢迎的是螺杆、转子和冲击绳类型的钻孔。所有这些都是手动或机械制造的。这些技术在岩石被破坏和回收的方式上有所不同。

螺旋钻被认为是最经济的选择。它是使用一种特殊的螺丝机构——螺丝制成的。旋转时,钻头撞到地面。被破坏的土壤用刀片升到地表。螺旋钻的限制 - 土壤类型。只有软岩才能钻好。在石质表面上,螺旋钻是无能为力的。

旋转方法将有助于钻孔。该工具是一个钻杆,其末端有一个锥形钻头。由于驱动器的旋转,钻头的边缘穿过地面。地表被钻井液提升,钻井液通过泵泵入管道。

减震绳技术是最慢的。最主要的是使用提篮。它是一种厚壁管件。上部有一个用于提取土壤的切口,下部有一个球阀或瓣阀。撞击地面,阀门打开并抓住地面。

建井须知

- 找到钻孔地点。

- 准备工具:钻头(螺旋钻、溜槽)、绞盘、杆、泵、铲子和油管。没有钻机就不可能打出一口深井。它的高度选择略大于杆的总长度。

- 挖一个1.5x1.5x2m的坑。用木板或胶合板保护这种壁龛的墙壁。坑是必要的,以避免在钻孔过程中土壤表层脱落。

- 组装好的钻具垂直安装并插入地下。每 50 厘米。用绞盘将钻头从地面拉出并进行清洁。继续钻探直到到达含水层。

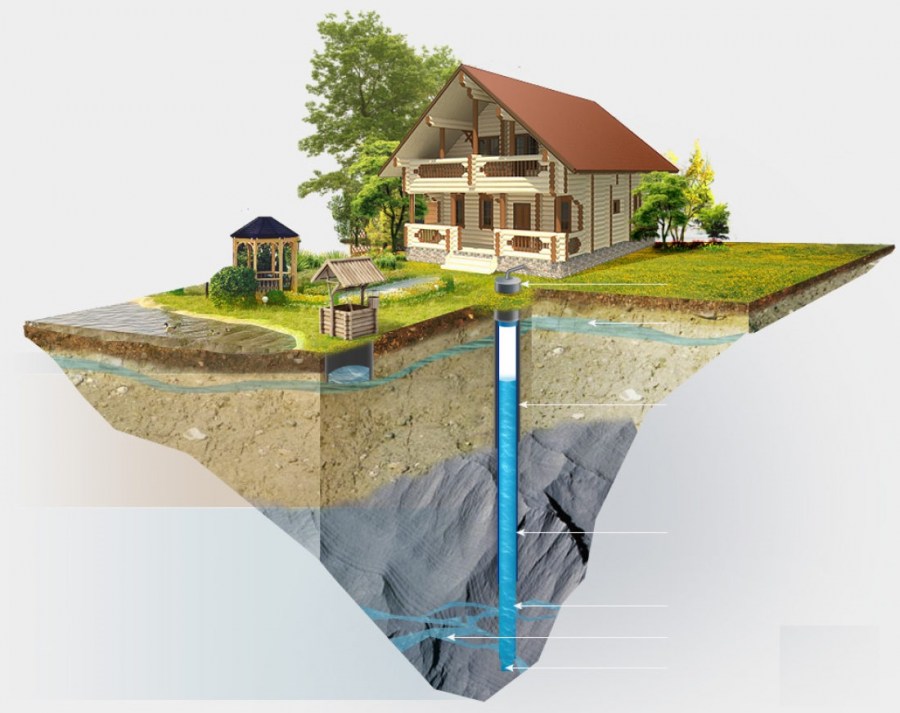

- 检测到水后,安装套管并制作沉箱。外壳是泵放置室。其结构的常见材料是塑料、砖、混凝土或金属。

- 泵送设备已连接。

入门并不是很困难。钻头很容易咬入地面。但是随着每次新的潜水,钻探变得更加困难。如果钻头卡住了,没有上升到水面,建议逆时针转动,试着拿到。

选择泵从井中抽水

房屋供水的最后阶段是水源。泵确实对此负责。

在安装现场,区分了水面和潜水模型。前者包括根据吸力原理工作的设备。它们适用于高达 8m 的井。地面泵是阿比西尼亚井的绝佳选择。

这种类型不适用于自流井或过滤井。因此,您必须购买沉浸式产品。选择它时,它们会从井的深处被推回。

每台泵的通行证都包含有关水可以上升的最大高度的数据。最好购买性能裕度小的装置,即对于 60 m 的井,选择设计为 70 m 深度的泵.

重要的一点是自动怠速保护。如果水停止流入机械装置,但泵继续运行,则可能导致过热。自动化将及时切断电源并防止泵损坏。

根据设计,离心泵和振动泵有所不同。在第一种情况下,水由桨轮提供,在第二种情况下,由振动膜提供。

振动机的优势在于其价格、易于安装和维修。但随着时间的推移,地板或外壳会因振动而坍塌。专家建议考虑将振动装置作为临时选择。

更安全的是离心泵。它是根据性能、尺寸和最大工作深度来选择的。

水井的照片

加入讨论: